189万天价诉讼费,让常州“毒地”事件再登热搜,环境公益到底该如何推进?

时间:2017-02-24 来源:水世界订阅号 作者:冯茹

水世界导语

据去年4月常州“毒地”事件被媒体广泛报道引发舆论关注以来,半年多时间过去,该事件再次登上热搜,而与之前拷问“毒地”污染,谁该背责不同的是,作为新环保法实施以来,第一例社会组织提起的环境公益诉讼败诉案,2017年1月25日,该案一审宣判。让两原告方意外的是,常州中院驳回其所有诉讼请求,且由两原告承担案件受理费189.18万元。此次舆论导向更多关注的是环境公益诉讼未来之路何去何从?

常州事件始末回顾:

2016/01

2016年1月新华网就常隆地块进行土壤修复时引起常州外国语学校部分学生身体不适进行了报道;同年4月,随着央视等众多媒体就这一事件的广泛报道,常州“毒地”事件一时间成为舆论关注焦点,由此将本就逐渐受到关注的“毒地”土壤修复推至风口浪尖。

2016/04/29

4月29日就这一事件,自然之友向常州市中级人民法院递交常州“毒地”修复责任公益诉讼案立案材料,随后绿发会作为共同原告加入,两组织要求常州三家公司承担污染土壤和地下水的环境修复责任,向公众赔礼道歉,承担原告因本诉讼支出的各项费用。

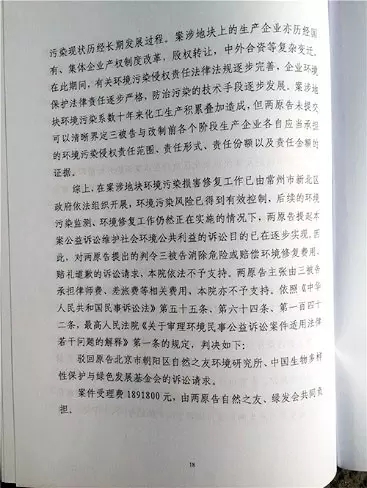

(常州市中院对该事件判决书)

据悉,常州中院于去年5月16日立案,12月21日开庭审理,并于今年1月25日开庭宣判,驳回原告诉讼请求,判令由两原告共同承担1891800元案件受理费。对于该判决结果,两组织仍在积极准备上诉,水世界从自然之友官方微博获悉,其已于昨日向常州市中级人民法院递交上诉材料;另据相关报道,绿发会拟进行公开募捐,自然之友表示在结案前不会发起公众筹款活动。

新法落地 环境公益诉讼情况如何?

所谓环境公益诉讼,水世界小编通过查阅资料得知,其是指为了保护社会公共的环境权利和其他相关权利而进行的诉讼活动,是环保的重要武器。

2015/01

2015年1月新环保法落地,其中第五十八条指出,对环境污染、破坏生态、损害社会公共利益的行为,符合依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记,专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录的社会组织可向人民法院提起诉讼;至此,环境公益诉讼制度得到了进一步完善。据统计,仅2015年由环保组织和检察机关作为原告提起的环境公益诉讼就有44起,其中由社会组织提起占37起,故亦被业内成为“环境公益诉讼元年”。

水世界小编看到自新环保法实施以来,由社会组织提起的环境公益诉讼占大部,不禁在想,全国有资格提起环境公益诉讼的社会组织有多少,又有多少真正参与到了其中?查阅相关资料获悉,据民政部门公布数据显示,符合要求的社会组织约有700余个,但在2015年仅有9家成为了环境公益诉讼的原告。中国环保联合会的一份调研报告显示,成为环境公益诉讼的原告除具备法律规定条件外,还需具有资金、专职人员等其他条件。

(图片来源:自然之友官方微博)

“天价诉讼费”下的环境公益诉讼 路在何方?

新环保法实施以来,我国的环境公益诉讼案件相较之前有了大幅提升,但面对严峻的资源环境形势,数量仍较少。其虽对环境公益诉讼主体资格有放开,但就社会组织而言,由于环境公益诉讼与其他诉讼相同也存在着败诉的巨大风险,且受自身条件和高成本诉讼的影响,加之目前环境公益诉讼仍面临着取证难、立案难、赔偿难的困境及挑战,有能力并愿意提起环境公益诉讼的社会组织并不多。

这一事件之所以再度受到关注,一方面为由社会组织提起的环境公益诉讼败诉第一案,另一方面则是法院判决书上出现的“天价诉讼费”。就媒体相关报道可知,环境公益诉讼自开展以来,被驳回或法院裁决不受理的情况屡见不鲜,确少有败诉的情况出现,但这并不代表不会有败诉出现。此外,对于两组织需承担的“天价诉讼费”,相关法律人士也表示,因法院诉讼费计算方式比较复杂,每一档有不同比例,出现189万余元的案件受理费也不足为奇。

至此,抛开败诉不谈,面对“天价诉讼费”也暂不论其合理性;单就这一事件反映出的现象,水世界小编以行业领域经验理解做了些许思考:这一事件会不会给日渐参与进来的社会组织在积极性予以冲击?推进是否会带来困难?推进过程中,环境公益诉讼之路又该如何走?

首先 ,就目前主动提起环境公益诉讼仅有的几家社会组织来看,虽有3家在新法落地前就已有实践,但觉不可否认的是,社会组织是有想要参与进来的意向,只是由于各种因素的限制,心有余而力不足。这次事件的发生,无论以何结果告终,也许可以提供一个契机,让已参与和还未参与进来的社会组织能够静待相关部门动作和这一制度循序渐进般走向完善,从而尝试或决定试水;也许可以从某一个点或一隅间接的提高参与积极性。

事物的发展处在不断变化中,谁也不能预言下一秒会发生什么,就如该案件会出现连原告也不曾想过的败诉和要承担的高昂诉讼费;作为环境公益诉讼中的一个案例,在大环境发展下,其胜败并不能阻止环境公益的整体推进。此时在想,如果这一案件一审以胜诉告终,带给大众是否仅仅是:在环保日渐受到重视的今天,一桩环境污染诉讼案胜利是理所当然的,而后被大家遗忘于某一角落…直到出现另一个环境公益诉讼败诉案件引起像如今舆论这般的重视和相关反思。如果从这一角度看,个人倒觉得败诉是一件好事。

其次 ,对于环境公益诉讼未来之路,相关环保组织和学者也提出了不少建议。自然之友法律与政策倡导总监葛枫曾在接受相关媒体采访时表示,社会组织担当公益诉讼的原告需要有效的资金支持机制和科学合理的制度设计,以解决社会组织提起诉讼需要较高成本的现实难题。此外,社会组织与检察机关在环境公益诉讼实践中的角色定位与分工也需要进一步厘清;环境保护法与海洋环境保护法等新老法如何衔接也亟需明确。环境公益诉讼中的生态环境修复和损害赔偿费用的使用、管理及监督机制也需要建立起来。各地法院应充分认识到环境公益诉讼制度的价值及意义,勇于尝试,积累经验。

总结来看,水世界小编大致归纳了几点,即:

社会组织在专业化程度上需要进一步提高;

需对担当原告的社会组织建立有效的资金支持机制和制度设计;

社会组织与检察机关分工待进一步明确;

相关配套法律法规及政策需制定和完善;

相关社会组织和执行部门应积极尝试和探索,积累经验。

结语

过去环境公益诉讼的门槛高,使得全国环境公益诉讼案件数量少之又少。新环保法中设立环境公益诉讼制度成为其一大亮点,也对诉讼门槛有所降低,对此,有相关人士表示,环境公益诉讼有望成为制约企业环境违法、迫使企业履行环境责任的一把利器;坚信也相信环境公益诉讼迎来曙光指日可待。但现实是骨感的,任何一项新事物的产生和发展必将经历一定的阵痛期,面对现今存在的困境和难点,想必在政策出台、机制完善、经验积累上均需做足功课,路究竟会如何走,还需拭目以待。

参考资料:自然之友微信、新华网、人民网。