水世界-中国城镇水网

www.chinacitywater.org

博才多学:高炉矿渣对工业废水处理的实验研究

时间:2013-09-22 10:02:00 作者: 来源:

摘要高炉矿渣经酸处理后,制得混凝剂。我们采用电子显微镜对矿渣混凝剂表面微观结构进行了研究,并对其吸附性能进行了实验研究。利用矿渣混凝剂对工业废水处理的混凝机理进行了初步探讨。

目前,水污染问题已被世界所重视,特别是城市和工业区附近的水体污染尤为严重。造成这种现象的原因除城市人口密度大、生活废水多以外,主要来自工业废水的污染。城市工业废水排放量占整个废水量的30%~60%。

高炉矿渣是冶炼生铁的废渣,属于硅酸盐材料,多用于做水泥混合材料。此种材料经粉磨后表面具有一定的活性,随粉磨细度的增加其活性增加,急冷矿渣颗粒呈多孔性质,对于水中杂质具有较好的吸附性能,利用矿渣对工业废水进行处理可谓以废治废,且处理废水费用低、效果好。我们用酸对矿渣进行了处理,然后对其表面特征、吸附性能及对工业废水的混凝作用进行了实验研究和初步的机理分析。

1.1实验材料

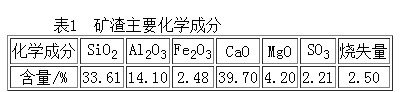

实验用矿渣取自济南钢铁厂,其主要化学成分见表1。

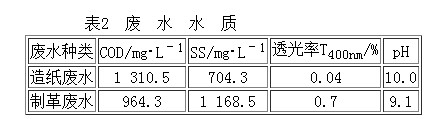

实验用盐酸、硫酸、FeCl3、Al2(SO4)3购自济南化工站。实验用废水分别取自济南造纸总厂和济南制革厂,废水水质见表2。

1.2实验方法

将矿渣在烘箱内烘干,用球磨机磨细成325目、240目、170目和80目四个细度等级,然后分别对废水进行吸附性能实验。实验方法:取废水400 mL,加入磨细的矿渣20 g,搅拌10 min,测定矿渣对废水中杂质的吸附量。

分别将100 g干矿渣加入到400 mL酸溶液中,酸的种类和浓度为:盐酸2 mol/L,硫酸2 mol/L,盐酸1 mol/L与硫酸1 mol/L的混合液,然后在室温下搅拌20 min,滤出液体并对滤出液中铁、铝、硅含量进行分析。将滤出的矿渣烘干,用HIACHIs—2500电子显微镜观察颗粒表面形态。

用酸处理矿渣得到的湿态矿渣混凝剂对工业废水进行处理,处理方法:取500 mL废水放入烧杯内,加入适量混凝剂使pH值调至中性,搅拌5 min,倒入800 mL量筒静置30 min,观察上清液高度。测定废水的悬浮固体去除率(SS去除率)、化学需氧量(COD)及COD去除率、色度去除率(用透光率法测定)。并与FeCl3混凝剂、Al2(SO4)3混凝剂的处理结果相对比。

2.1高炉矿渣细度对吸附性能的影响

实验表明,粉磨矿渣对工业废水杂质具有较好的吸附性能,利用不同细度的矿渣对工业废水中杂质进行吸附,吸附性能实验结果表明:240目矿渣的吸附能力比80目矿渣的吸附能力高出约70%。但矿渣细度达到240目后再提高细度对吸附量的影响并不十分显著,因此细度可控制在240目至320目之间。

2.2酸处理高炉矿渣实验结果

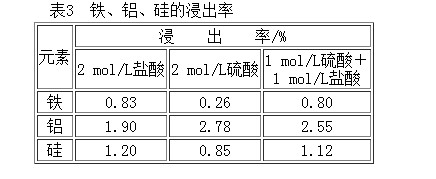

矿渣在盐酸、硫酸及硫酸与盐酸混合液中的铁、铝、硅浸出量测定结果见表3。

2.3对废水的处理结果与分析

用酸处理矿渣制得的混凝剂分别对造纸废水及制革废水进行混凝实验,结果见表4。

矿渣混凝剂与Al2(SO4)3、FeCl3混凝剂的混凝结果对比见表5。

由表5可以看出矿渣混凝剂的效果明显优于单一硫酸铝混凝剂和单一氯化铁混凝剂。

单一硫酸浸渍的矿渣,铝浸出量较高;单一盐酸浸渍的矿渣铁、硅浸出量较高;二种酸混合后浸渍的矿渣铝、铁、硅量浸出量均较高,见表3。在混凝过程中更易形成高聚络合物。特别从矿渣中溶出的活性硅酸,对混凝过程的助凝起较大的作用。

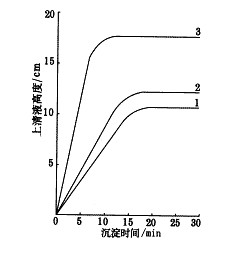

与单一的Al2(SO4)3混凝剂和单一的FeCl3混凝剂相比。酸浸蚀的矿渣混凝剂之优点为:1)矿渣混凝剂不仅具备混凝的作用,而且矿渣颗粒具有松散的多孔结构而有很好的吸附作用;2)矿渣混凝剂中含有Al2(SO4)3、FeCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、FeSO4、H2SiO3等多种成分的混凝物质。这些物质水解可形成许多复杂的多核络合物,这些络合物不断缩聚反应,逐渐形成了高分子聚合物,随着缩聚反应的不断进行,聚合物的电荷不断升高,这更有利于吸引废水中悬浮的胶体杂质;3)在混凝搅拌的过程中,矿渣悬浮于不断产生络合物的废水当中,许多络合物和高分子聚合物将矿渣颗粒包裹在中间,由于矿渣的吸附性使它们形成了一个较大的悬浮体。当停止搅拌时,这些包含有矿渣颗粒的悬浮体会迅速的沉降,因而提高了混凝的速度,废水处理的上清液高度测量结果见图1。

1)矿渣经硫酸与盐酸混合处理得到的混凝剂,比单一种类的酸处理得到的混凝剂混凝效果好。矿渣的细度控制在240目至320目之间比较适宜。

2)酸的矿渣混凝剂中含有Al2(SO4)3、FeCl3、H2SiO3、AlCl3等多种电解质,比普通的混凝剂更容易形成络合物及高分子聚合物。其混凝过程是电解质的化学吸附与矿渣颗粒的物理吸附的双重作用,混凝效果和速度优于普通的混凝剂。

3)矿渣混凝剂制做方便,原材料来源广,利用废渣、废酸就可生产,达到了以废治废的效果,因此它是一种很有开发价值的无机混凝剂,其缺点是沉淀物的量较大,在实际工程应用中需重点考虑沉淀物的排放。

参考文献

[1]何因等.建筑给排水新技术.湖南大学出版社,1989.

[2]张墉等.给水排水化学.中国建筑工业出版社,1979.

作者简介:第一作者于衍真,1958年生,现为山东建材学院建工系副主任,副教授。

作者单位:山东建筑材料工业学院建工系(山东济南,250022)