2.初沉池出水及最终出水水质

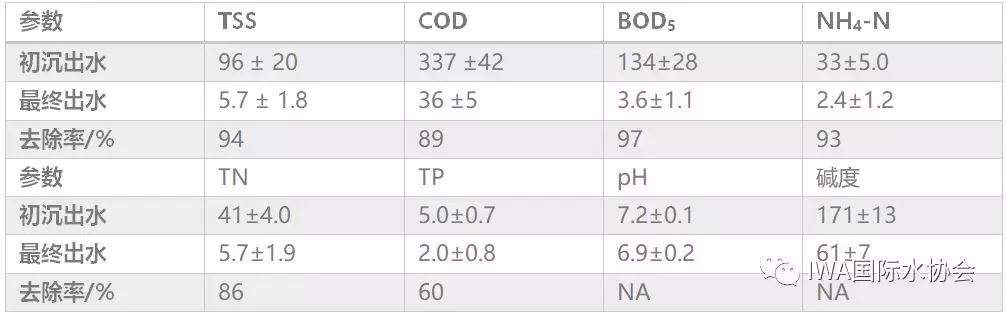

下表1列出了初沉池出水和最终出水水质的对比情况和去除效率。

该工艺的SRT为5天,缺氧和好氧区各占2.5天。污水温度全年保持在28-32°C。进水的COD/N比为8.2 (BOD/N为3.7),在无额外添加碳源的情况下,历史年平均总氮去除率为86%,氨氮去除率为92.7%,总磷去除率为66%。

表1. 2011-2016年期间初沉池出水和最终出水水质对比

出水总氮为5.7 mg/L(2011年为4.0 mg/L),相比新加坡其他再生水厂使用传统的LudzackEttinger改进工艺,总氮减少6-10mg/L,这显示了PN/A工艺的优势。

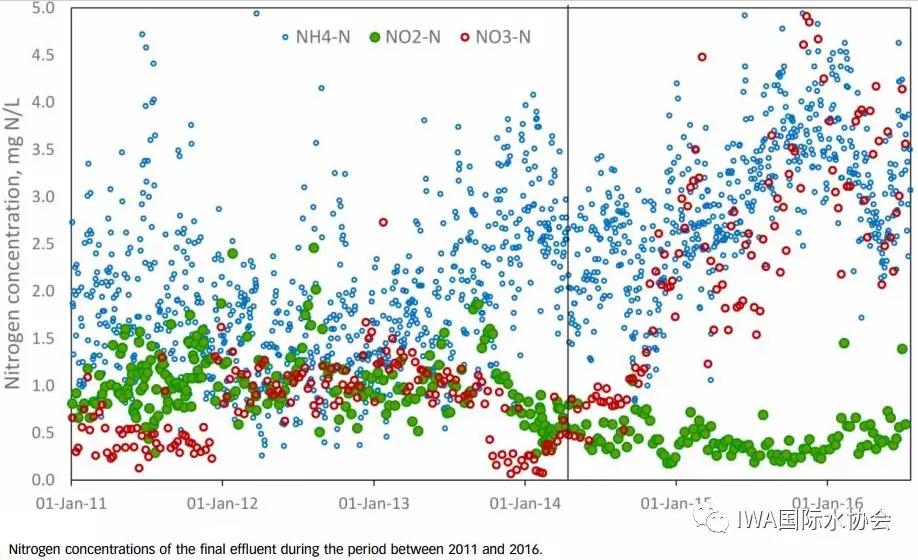

下图和表2显示研究期间的出水氨氮,亚硝态氮和硝态氮的浓度变化情况。总体趋势是在第一阶段氨氮和硝态氮浓度较低,亚硝态氮较高,第二阶段则正好相反。关于TIN(即氨氮+亚硝态氮+硝态氮的总和)年均值在第二阶段比第一阶段高2.4mg/L。

最终出水的氨氨,亚硝态氮和硝态氮的浓度变化

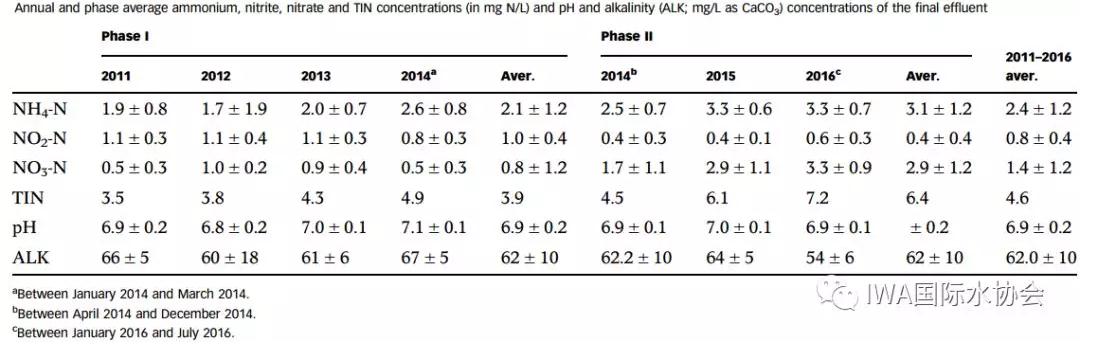

表2. 氨氮,亚硝态氮和硝态氮的年平均值(mg/L)/、pH及碱度(mg/L)变化

3.部分亚硝化/厌氧氨氧化

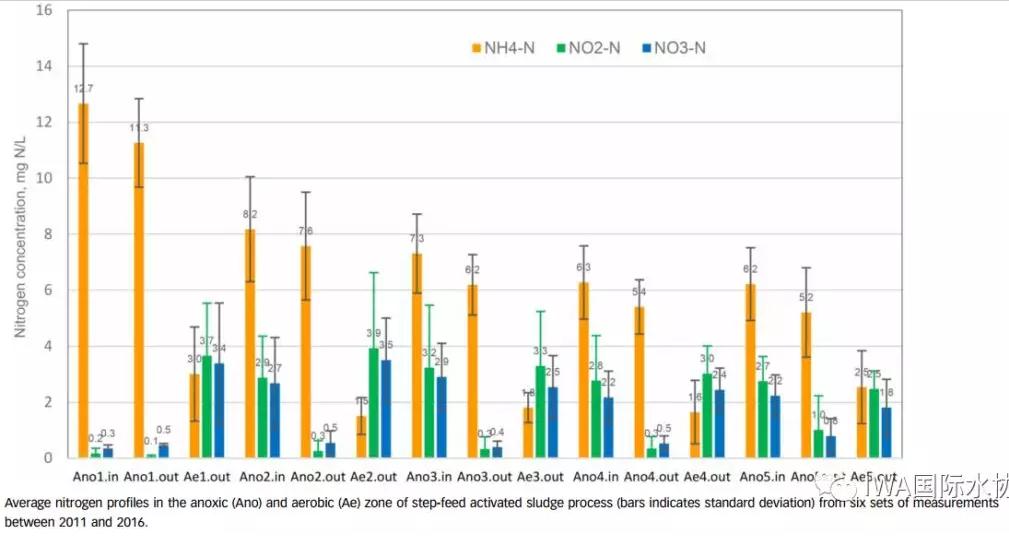

下图是研究团队基于六组现场测量数据的平均值绘制的复合的原位氮分布情况。

基于好氧区入口和出口处的水力流量和氨氮浓度计算得出好氧区的氨氮去除率约为70%。进一步的去除则发生在缺氧区,表明厌氧氨氧化菌在该区发生反应。

亚硝态氮和硝态氮在缺氧区几近全部去除。根据物料平衡计算,反硝化消耗的COD为56.5 mg/L。

2011-2016年缺氧区(Ano)和好氧区(Ae)的平均氮分布(条形表示标准偏差)

4.亚硝态氮和硝态氮

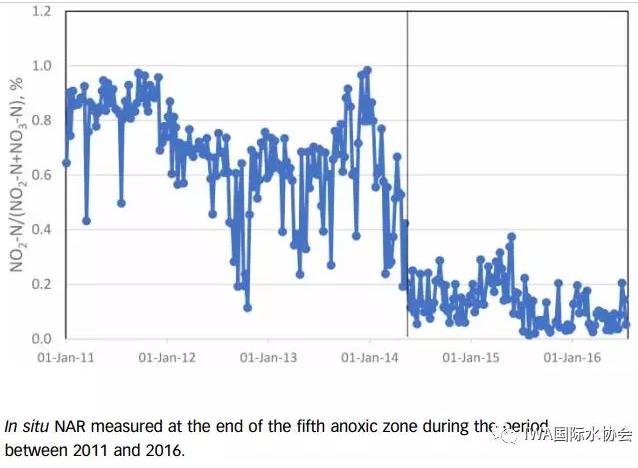

研究期间好氧区的亚硝态氮浓度始终比硝态氮高(如上图所示)。在第五个好氧区末端测得的亚硝态氮积累率(NAR)如下图显示:第一阶段值为79%。远高于第二阶段的10%。非原位的测试结果分别为76%(阶段I)和29%(阶段II)。在第一阶段观察到的NOB抑制现象虽然在第二阶段明显减弱,但仍有存在。第一阶段较高的亚硝态氮浓度(高至约6mg/L)没有导致污泥沉降性能的恶化,也没对反硝化的PAO菌(DPAO)产生抑制作用。研究团队表示有需要对DPAO和anammox之间对亚硝态氮的竞争机理进行量化研究,以及DPAO对整个碳循环的影响。

2011-2016年间在第五个缺氧区末端原位NAR测量值

""

声明:本网所有内容,凡注明“来源:水世界—中国城镇水网”或“水世界微信”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“水世界”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其它媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站

全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站

技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4

通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网