农业面源污染正成为我国地表水体的主要污染负荷来源,威胁水生态健康和水环境安全。文章分析了农业面源污染的特征及其主要的形成原因,总结了当前主流的防控技术与策略,重点阐述了从全局防控农业面源污染的“源头减量(Reduce)—过程阻断(Retain)—养分再利用(Reuse)—生态修复(Restore) ”策略(简称“4R策略”)。深入剖析了当前农业面源污染防控存在的问题,并从深化基础研究、强化生态系统服务功能与促进区域联控,以及农业面源污染防控技术的物化方面进行了展望。

地表水体(如河流、湖泊和海洋)的污染来源分为两种:点源和面源污染。点源污染由于其排放时间、地点和成分基本已知,易被监测到。随着公众意识和监管力度的提高,点源污染正逐步得到全面控制,面源污染正成为地表水体污染的重要污染源,是当前全球面临的主要环境问题之一。过量氮(N)、磷(P)等面源污染物进入地表水体,正是造成我国诸多湖泊、水库和海湾富营养化和有害藻类“水华”爆发的重要原因之一,严重威胁我国水环境安全。

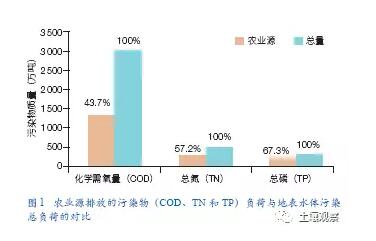

面源污染按照来源的不同,可细化为农业面源污染和城市面源污染。随着城市污水收集管道和雨污分流工程的建设,城市面源污染正逐步得到解决。相对城市地区,农业面源污染不但多年来一直是我国“三河三湖”污染的主要污染源,也渐成为农村地表水体污染的主要贡献者,严重威胁全国人民的饮水安全。据2010年《第一次全国污染源普查公报》结果显示,农业污染源是造成我国水环境污染的“大户”,其化学需氧量(COD)、总氮(TN)和总磷(TP)排放分别占地表水体污染总负荷的43.7%、57.2% 和67.4%(图1)。可见,农业面源污染已经成为当前地表水体污染的主要来源。全球每年用于粮食生产的1.2亿吨氮中,只有 10%被人类直接消费,大部分未使用的氮则被分散到广泛的环境中,最终汇入地表水体,成为主要的面源污染源。农业则是导致过量养分排放到水体中的最主要驱动因素。研究表明,太湖约 58%和40% 比例的总氮和总磷来自于农业产生的面源污染。

为了消除农业污染问题,我国政府明确提出,2020年中国将形成“环境友好型、资源节约型”的两型农业。因此,迫切需要开展农业面源污染源防控工作。本文分析了我国农业面源污染产生的原因和特征,归纳了当前主流的农业面源污染控制措施和策略,并针对当前农业面源污染控制还存在的问题提出了研究展望。

1.1 农业面源污染的特征

农业面源污染通常产生在广阔的领域,无法追踪其具体的来源,产生时间和污染物的浓度。排放时间、频率和组成的不确定,被称为农业面源污染的“三大不确定性”特征,这极大地增加了面源污染防控的难度。

(1)来源的广泛性和复杂性。农业面源污染的来源广泛,包括化肥、农药流失和渗漏、农村地表径流、未处理的生活污水的排放以及暴雨导致的初期生活污水的漫流、畜禽养殖以及渔场养殖废水的排放和水土流失等都是农业面源污染的来源。

(2)排放过程中的不确定性和不可计量。农业面源污染的排放过程具有明显的不确定性,并且不能量化。化肥和农药的使用量具有明显的个体差异性,污水的排放量的多少也是随机发生。此外,由于降水的不确定性,导致农业面源污染在时间和空间上的不确定性和随机性。

(3)污染水体规模大且治理难度大。由于农业面源污染来源和排放过程中的不确定性,大量的污染源通过地表径流或者地下径流进入江河湖泊,进而形成规模大且浓度低(TN浓度<10 mgL-1,TP浓度<2mgL-1)的江河湖泊污染,这种规模大而且浓度低的特征导致了农业面源污染治理的难度更大。

综上所述,农业面源污染物的形成与发展涉及污染物的运输与转化。在集约化农田,土壤和水中的养分浓度比地表水高很多,这种浓度梯度加速了养分从土壤向地表水扩散、输送,导致农业面源污染负荷向就近地表水体迁移。

声明:本网所有内容,凡注明“来源:水世界—中国城镇水网”或“水世界微信”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“水世界”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其它媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站

全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站

技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4

通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网