5.2首次提出“刚弹结合”的入廊原则

广州城市建设用地面积较大,管线敷设问题复杂多样,秉承“建设管廊的区域所有管线必须入廊”原则,有序逐步推进各类市政管线入廊,管线入廊分为刚性、弹性、鼓励性3种方式。对于不同类型管线入廊提出精准要求和规定,结合广州北高南低的竖向特点,弹性地提出了污水、燃气管线如何入廊问题,逐步推进市政管线全线入廊。

(1)刚性入廊。给水管线:输水管入廊;电力管线:高压电缆、低压电力管线均入廊;通信管线:全线入廊,通信运营商共建共享。

(2)弹性入廊。燃气管线:高压及次高压不入廊,其余入廊;污水管线:合流制地区改造后入廊,分流制地区有条件的入廊;集中供冷、供热管线:有集中供冷、供热区域可纳入综合管廊;雨水管线:结合海绵城市,可利用结构本体或采用管道排水方式入廊;再生水管线:有再生水回用区域,管廊预留再生水管位。

(3)鼓励性入廊。真空垃圾管道:部分条件成熟地区可纳入垃圾管道。

5.3开发了综合管廊选址评估模型

在综合管廊中观布局规划层面,规划运用综合管廊选址评估模型。评估模型将包含综合用地、道路交通、市政管线、水文地质、地下空间等5类一级指标、20个二级指标综合考虑,建立数学评估模型,进行片区综合管廊布局。广州市综合管廊选址数字模型应用示例见图6。

图6广州市综合管廊选址数学模型应用示例

5.4因地制宜的海绵型管廊断面

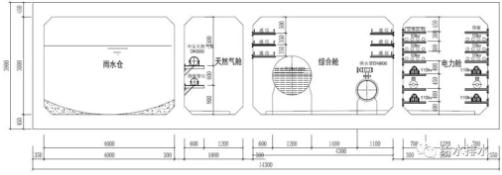

针对广州 “水浸”频发特点,在某些特定的区域,规划提出了“海绵型”综合管廊断面方案以缓解排水压力。规划方案中含有雨水管线,利用管廊本体布置雨水舱,可充分利用海绵城市技术的“渗、滞”理念,见图7。

图7广州海绵型综合管廊断面示意

5.5多专业规划,全系统协调

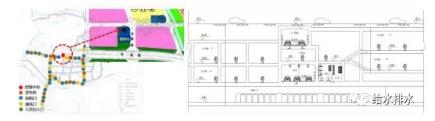

综合管廊附属设施用地与城市用地规划进行反复的协调反馈,将管廊用地在控规阶段予以控制预留,见图8。

图8综合管廊控制中心的用地预留协调及与地下空间协调示例

广州市综合管廊建设较为突出的问题是与地下空间、地铁之间的协调,当综合管廊穿越规划地下通道、地下商业街、地下人防等地下空间设施时,应尽量与地下空间结合实施,含天然气管道舱室的综合管廊不与地下商业、地下停车场、地下道路、地铁车站以及地面建筑物的地下部分等合建。

综合管廊应做好与轨道交通线路在平面、竖向位置关系上的协调。在地铁区间段建设时,应尽量将管线纳入综合管廊,避免后期站体施工时产生的迁改并重新复核区间段抗浮等技术要求,同时要处理好与地铁建设时序的关系。

本规划与市政管线专项规划、管线综合规划、排水防涝规划等进行协调,在建设综合管廊后,对于部分地区的管线提出归并整合建议,确保综合管廊的路由能发挥最大管线收纳作用,见图9。

本规划详实全面的成果内容,既符合宏观战略层面的全局要求,又满足中、微观的层面的建设管控与细节指引,本规划成果应用主要体现在如下两个方面。

6.1指导与指引

本规划成果中建立了近、远期广州市域范围管廊建设项目库,指导近期综合管廊建设项目实施,指引远期广州市综合管廊的发展方向,是广州市作为综合管廊第二批试点城市理顺建设思路、完成建设目标的重要依据之一。

6.2协调与衔接

本规划成果基于道路交通、市政管线、重点地区控规等规划编制,对于各类规划提出了协调要求,充分与控规、专项规划等衔接,完善、增补各类规划中相应的规划内容,并将规划成果反馈于控规,做好综合管廊设施用地预留与控制,起到了互相校核、多面协调的作用。

目前,本规划成果已经完全纳入广州市城市规划管理平台,规划的实施效果集中体现在综合管廊的建设方面。在综合管廊的设计、建设方面,根据本规划确定的综合管廊线位、管廊断面、三维控制、节点控制原则等已经应用于部分管廊项目,目前地铁十一号线、天河智慧城、国际金融城、广花公路等管廊已经通过本规划定线和施工图设计落实到建设中。

城市综合管廊的发展是深入贯彻落实科学发观的必然要求,也是促进我国城市可持续发展的必然趋势。

目前部分城市综合管廊建设往往缺乏专项规划的指引和全局统筹安排,建设存在一定的目的性和随意性;部分完成综合管廊专项规划编制的城市,规划思路无法完全统一,规划存在一定的片面性和滞后性。

做好综合管廊建设应秉承“规划引领”为核心思路,以“先规划、后建设”为指导原则。本文以广州市综合管廊专项规划为案例,探究超大城市综合管廊编制思路,摸索综合管廊专项规划编制方法,从而避免了各类城市或重点开发片区在综合管廊建设中出现的“规划后补”的现象,从统筹全局出发,增强了综合管廊专项规划编制的严肃性、权威性;提高了城市综合管廊布局和建设的合理性、科学性。

具有全局思维的综合管廊专项规划,可以为综合管廊建设提供有力的支撑,通过对各类城市规划因素的分析考虑,能够实现综合管廊与城市经济效益、社会效益共同发展,从而推动城市的可持续发展。

声明:本网所有内容,凡注明“来源:水世界—中国城镇水网”或“水世界微信”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“水世界”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其它媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站

全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站

技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4

通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网