厌氧处理技术是实现有机物能源化和生物强化技术创新研究的重点。在2020(第二届)中国城市水环境与水生态发展大会上,中国科学技术大学俞汉青教授作了《厌氧处理技术:困境和出路》的报告,系统介绍了厌氧处理的发展历史,实用性厌氧技术的进展及近年来在厌氧领域的研究探索,并分享了他对厌氧处理技术未来研究方向的一些思考。

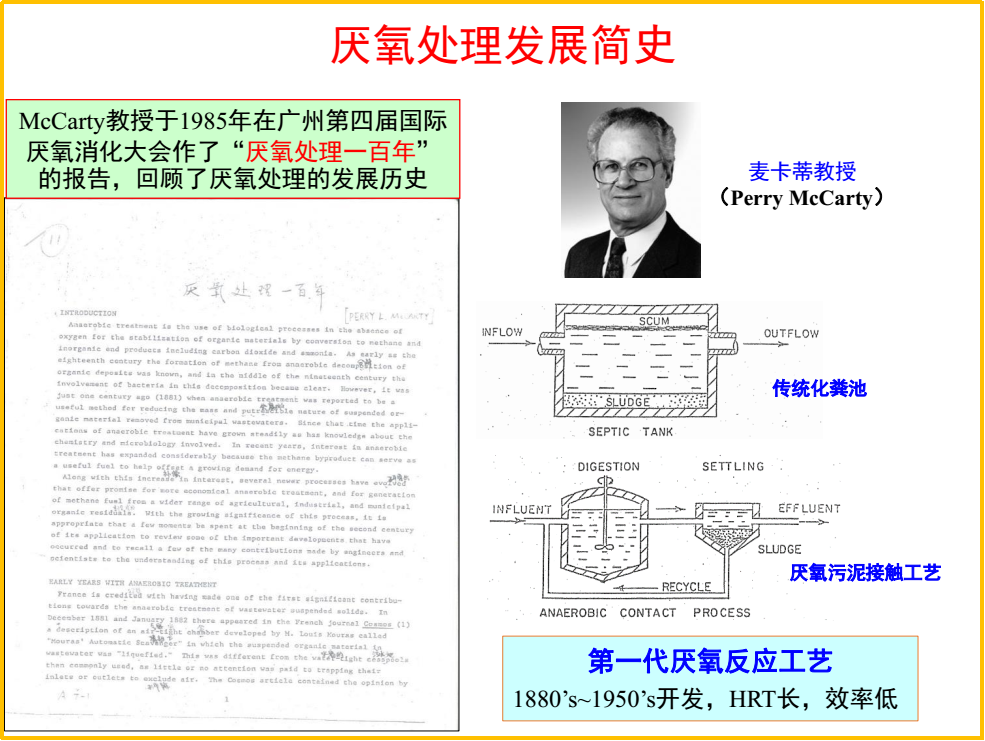

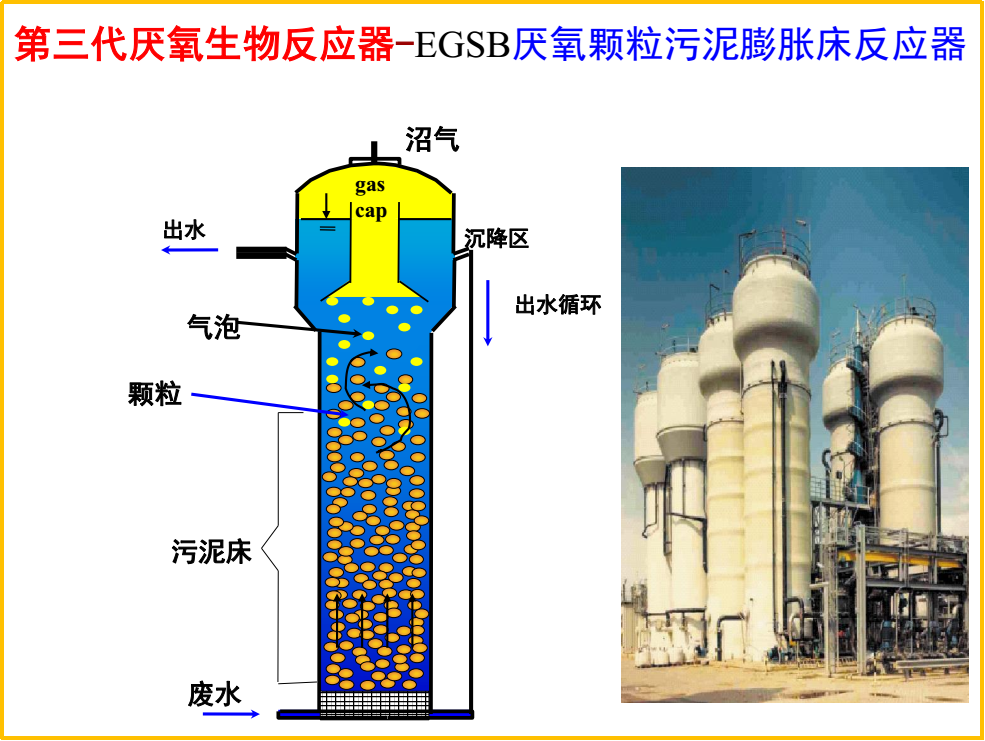

美国斯坦福大学Perry L.McCarty教授于1985年在广州第四届国际厌氧消化大会作了“厌氧处理一百年”的报告,系统回顾了厌氧处理的发展历史:1880年~1950年间开发的第一代厌氧反应工艺(传统化粪池和厌氧污泥接触工艺),水力停留时间长(14天),效率低;1969年McCarty教授的学生James Young发明了厌氧滤池,实现了固体停留时间和水力停留时间的分离,水力停留时间缩短至8小时,实现了废水的常温厌氧处理;之后M.P.Bryant教授提出了厌氧处理的“水解酸化、发酵产酸、产甲烷”三阶段理论,至此奠定了现代厌氧处理的技术和理论基础。荷兰瓦赫宁根大学Gatze Lettinga教授在厌氧滤池基础上进行了改进,发明了第二代厌氧反应器-UASB上向流厌氧污泥床反应器,处理效率更高,运行更稳定,之后他又发明了流化状态的反应器,即EGSB厌氧颗粒污泥床反应器,并与荷兰帕克公司(PAQUES)合作开发了IC内循环厌氧污泥床反应器,这些被称为第三代厌氧生物反应器。上世纪80年代末90年代初是整个厌氧处理技术研发和运用的巅峰时代。

声明:本网所有内容,凡注明“来源:水世界—中国城镇水网”或“水世界微信”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“水世界”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其它媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站

全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站

技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4

通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网