当前洱海处于富营养化初期,其水生态系统具敏感性和脆弱性,是保护治理的最佳时期。“十一五”期间,中国科学院水生生物研究所(以下简称“中科院水生所”)牵头多家单位对洱海水生态系统退化机制开展深入研究,“十二五”针对水生植被退化与群落结构单优化、底泥内源污染释放、鱼类生态控藻与应急除藻等问题,研发和集成洱海湖泊生境改善系列关键技术,并在地方相关生态修复工程的配套支撑下进行工程示范,取得良好成效。示范区洱海红山湾水生水生态系统恢复良好,相比基础年(2012年)水生植被面积增加43%,水体透明度提高20%,为后续洱海水生态系统修复提供了有力支撑。

洱海目前已处于中营养向富营养的转变过程,虽然水质总体尚好,但其生态系统已经发生了较大变化。主要表现为:沉水植物面积萎缩,群落结构趋于单优化;外源入湖污染大,内源累积污染重;水体藻类密度高,鱼类控藻效率差,水华风险高。“十二五”期间,中科院水生所牵头,由中国环境科学院研究院、武汉大学、大理大学和大理市洱海投资建设有限公司参与组建科研团队,承担国家水体污染控制与治理重大科技专项——洱海项目第四课题的研究任务,针对洱海湖内水生态系统存在的主要问题,研发了底泥污染阻控与入湖外源污染综合控制技术、洱海退化生境修复综合技术以及洱海藻类控制与水华应急处理技术,并在地方政府的支持下,在洱海红山湾对相关技术进行工程示范,取得良好成效。

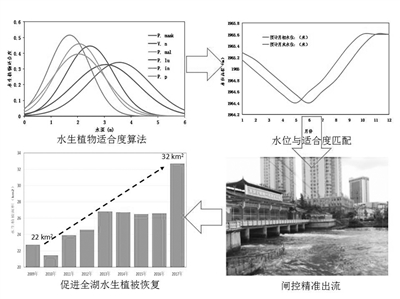

课题组在对洱海水生态环境进行详细调查的基础上,获得了洱海及重点湖湾(红山湾)沉积物污染特征,揭示了外源入湖污染负荷与沉积物内源污染间的关系,研发了基于底泥改性的物理化学生物联合阻控技术,形成了洱海沉积物内源控制方案,提出了推进洱海沉积物氮磷污染控制工程方案研究的建议;获得了水生植被特征和鱼类群落特征、洱海水生植被分布的限制因子及其阈值以及洱海水生植物群落结构优化的关键参数,划分了洱海草藻相互作用的3种状态及阈值,研发了洱海生态水位调控技术、水生植被恢复与群落优化技术以及退化生境综合改善综合技术;获得了洱海鱼类群落和藻类水华特征,研发了基于洱海鱼类结构调整的生态控藻技术、浮游动物的保育与增殖技术以及可移动式蓝藻水华陷阱除藻技术。在此基础上,集成洱海退化生境改善综合技术和方案。

在地方政府的支持下,相关技术在洱海红山湾开展技术示范,对改善湖湾水质、恢复水生植被和防控藻类水华起到良好作用。监测数据表明,示范区的外源污染(总氮、总磷)削减率分别达到58.7%和75.4%;示范区水体透明度达到2.27m,比基础年(2012年)提高20.11%;通过拦截装置使叶绿素a浓度削减50.61%,示范区内藻类生物量平均为3.41mg/L,比基础年降低21.06%;综合示范区内,2017年6月水生植被面积达4.24km2,比基础年扩大了43.2%,覆盖度增加了43.2%,生物多样性指数1.26,比基础年提高了31.25%。

水生植物生长与分布对水位极为敏感,在富营养湖泊中水下光照不足是限制沉水植物生长的关键因素。课题组基于洱海水生植被和水环境的详细调查,结合实验研究,确定了限制洱海水生植被分布的关键生境因子为:水下光照强度、水深和底泥特性;全湖沉水植被分布的最低光照需求阈值为0.72%的水面光照强度,在透明度为1.9米的情况下沉水植被成片分布的最大水深为4.5米,当底泥烧失重大于17%时沉水植被长势差。因此,依据水生植物生长对光照的需求和生活史特征,在水生植被复苏生长期(3月~6月),通过适度降低湖泊水位可以增加深水区底部的光照强度和面积,进而促进沉水植物幼苗的生长,从而使水生植被分布向深水区扩张。基于洱海水生植被和环境要素的长期监测,在获得海量数据的基础上,首次建立洱海水位运行、水下地形和水生植被分布的匹配关系。此研究首次系统地建立水生植被分布与水位调控的定量关系,精准指导洱海水位运行,有效促进洱海水生植被恢复。

课题组基于洱海沉水植物的详细调查,获得12种沉水植物的生长水深、光照需求和生物量的基础数据,在实验研究中采用急性铵处理的方法,研究这些沉水植物的碳氮代谢稳定性。分析表明,沉水植物应对铵胁迫时的碳氮代谢稳定性与它们的生长水深、光照需求和生物量密切相关,据此判断出植物的耐弱光能力。此研究成果有望为受污染湖泊的植被修复中水生植物选种和耐污水生植物培育等提供科学依据。在沼泽化的浅水湖泊或湖湾,通过人工方式清除部分挺水和浮叶植物或控制其生物量,降低其在水生植被中的相对丰度,从而在浅水区创造出空缺生态位,促进浅水区沉水植被恢复和扩张,有利于多种沉水植物进入空缺生态位并展开竞争,从而提高沉水植物生物多样性。沉水植物光合放氧到水体中,改变水体溶解氧含量,为需氧水生生物创造栖息环境。

首先,详细调查洱海近岸水域的水生植被,分析植被群落组成和各类植物的生活史特征,判别挺水和浮叶植物是否对沉水植物造成负面影响及其程度,分析挺水和浮叶植物的生物量和底泥有机质含量,判别水域是否具有沼泽化趋势;其次,依据挺水和浮叶植物的生活史特征和生物量丰度,分时、分区、分类收割或清除部分挺水和浮叶植物,为沉水植物创造生存空间;第三,依据水域的沉水植被群落组成情况,人工引种沉水植物,或让周边沉水植物自然进入水域,从而提高沉水植被盖度和多样性。

声明:本网所有内容,凡注明“来源:水世界—中国城镇水网”或“水世界微信”的文字、图片等,版权均属本网所有,其他媒体、网站等如需转载、转贴,请注明来源为“水世界”。凡注明"来源:XXX"的内容,为本网转载自其它媒体,转载目的是传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

中国城镇供水排水协会(中国水协) 住房和城乡建设部城镇水务发展战略国际研讨会指定网站 国际水协会中国委员会工作网站

全国中长期科技发展十六项专项之一、中国十六大中长期重点专项 - 中国水体污染防治重大专项发布网站

技术支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版权所有 京ICP备12048982号-4

通信地址:北京市三里河路9号城科会办公楼201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版权所有: 水世界-中国城镇水网